お知らせ

【AdverTimes.コラム連載シーズン2 vol.1】広報で売上をつくれるか?ファンビジネスに挑む、西武ライオンズNEXT STAGE

2025.07.04

本記事はAdverTimes.にて連載したコラム「西武ライオンズ広報変革記~NEXT STAGE 2025~」の転載です。

こんにちは。西武ライオンズ広報部長の赤坂修平です。

ありがたいことに、昨年度の連載(シーズン1)は非常に多くの方に読んでいただき、業界内でも反響をいただきました。なんでも、昨年度のアドタイコラムの中でも最もPV数が良かったとのことで、自分としても驚いていますし、正直うれしかったです。

提供:西武ライオンズ

当時は、「プロ野球広報」という未知のフィールドに足を踏み入れ、何が正解かも分からないまま、仲間とともに試行錯誤を重ねてきた日々でした。

これまでの産業界で広報や経営企画として培ってきた経験を活かしながらも、プロ野球という特殊な事業特性には正直、最初は戸惑うことも多くありました。ただ、ファンビジネスの本質に触れながら、少しずつですが変化の兆しが“内”にも“外”にも見え始めてきた今、その先にある話を始めていきたいと思います。

今回の連載「NEXT STAGE」では、「組織と広報の関係性」、そして「熱狂をどう生み出していくか」というテーマに踏み込んでいきます。

経営が広報に求めたもの

前回のコラム第4話「プロ野球はファンが最優先――経営企画視点のライオンズ流『シン・広報戦略』」でも触れましたが、私が着任した当初、ライオンズの経営陣からは「マーケティング広報(=営業広報)に力を入れてほしい」という明確なオーダーがありました。

ただ、ここで注意しなければいけないのは、その言葉の“表層”だけを受け取ってはいけないということです。なぜ、営業広報を強化する必要があるのか。その背景にある経営課題や、マーケティング上のボトルネックは何なのかを分析して、本質的な課題を見ないと意味がない。そこを理解せずに表面だけなぞっても、結果はついてきません。

埼玉西武ライオンズ2025シーズンのスローガンは「ALL ONE」。一人ひとりが個々の能力を高め、チームに還元することで勝ちにつながるという想いが込められている。提供:西武ライオンズ

特に今のような不確実性の高い時代では、外部環境や経営の方針も常に変化していく。だからこそ、私たち広報は“先を読んで”動く必要があると感じています。

非常に平易に記載しますが、経営陣には、定量的な課題(売上・利益や動員数など)と、定性的な課題(従業員のエンゲージメントやブランドイメージなど)があります。広報は、その両方にタッチできる珍しい部署なんです。

私は、広報の仕事は「忍者」だと思っています。表に出ることもあれば、裏でこっそり仕掛けを打つこともある。他部署の支援や情報の収集、時には誤解や炎上と戦うこともあります。状況に応じて柔軟に役割を変えながら、経営の判断材料を先回りして整えておく。そんな“かゆいところに手が届く存在”でありたいと思っています。

昔から「経営は最大のスポークスパーソン」と言われますが、広報部門が持つ力を100とすると、経営が広報をどう位置付け、どう活かすかによって、100がマイナスに働く場合もあれば、200にも300にも変化するのです。

広報が「事業に貢献する」とはどういうことか

営業広報に本気で取り組むためには、事業部門との連携が不可欠です。

ただ、ここにもよくある“ギャップ”があります。たとえば、広報部が出すパブリシティに対して「で、これって売上にどうつながるの?」と疑問視されることがある一方、事業部門が出したい内容には、メディアのニーズが少ないケースも多くあります。

つまり、両者が見ている景色が少しズレているのです。そこで、私たち広報がやるべきことは、その重なり合う部分――つまり「ファンにもメディアにも届き、かつ事業にもプラスになるポイント」を探して、企画し、実行することです。今後、このコラムで事例を交えて詳細を語っていきたいと思います。

ファンクラブ会員数を広報の目標にした

ファンクラブ応援隊による応援の様子。提供:西武ライオンズ

広報の仕事は、広告換算やパブリシティ件数といった、ふわっとした指標になりがちです。目に見えない形で貢献度も高い広報ですが、でもそれだと、他部署から会社に貢献しているかどうか、よくわからない。だったら、自分たちの最終ゴールを事業側と一緒にしようと考えました。

具体的には、西武ライオンズの広報では、事業部のひとつの目標をあえて自分たちのKGI(重要目標指標)に設定しました。それは「ファンクラブ会員数」です。

プロ野球において、来場者数は事業成績に直結する重要なKPI(重要業績評価指標)です。そして、その中核となるのがファンクラブ会員(以下、FC会員)の方々です。

FC会員は私たちにとって、チームを支えてくださるパートナーです。そのパートナーの母数を増やしていくことは、チーム力の強化にもつながり、ひいては経営の安定にもつながる。その目標を、広報部のKGIに据えました。

2025シーズンの年間動員数目標が社内で設定されています。そのためにはFC会員数をある一定数まで引き上げる必要があります。そこに広報部も積極的に関与し、「数字をつくる広報」としての機能を果たし始めています。

たとえば、共に目標に向かう他部署の社員を介して、球場での地道な声かけなど、スタッフやアルバイトの方々にも「フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション」を意識してもらい、来場者一人ひとりにメリットを訴求する地道な取り組みを実践してもらっています。

どんなに良いプロモーションを打っても、結果的には現場での一言が、最後のひと押しになることがあります。だからこそ、この“地上戦”とも言えるリアルな接点を、今後も大切にしていきたいと思っています。

ちなみに、毎朝、広報部の朝礼でFC会員数を「昨日何人増えました。今何人で、目標まであと何人で」と共有しています。マンネリ化しそうなことですが、数字はマンネリ化しません。手応えも感じられます。その意識の共有は意味のある作業だと思っています。

今年のFC会員の目標に対して、7月2日現在、達成まであと約1400人。ギリギリですが、間に合いそうです。

「広く報じるだけ」では届かない

ファンクラブ会員が参加できる、ビクトリーハイタッチ(当日来場者限定・抽選制)などの企画も用意している。提供:西武ライオンズ

私が一番大事にしているのは、「伝える」ではなく「響かせる」ことです。

広報は“広く報じる”と書きますが、今の時代、それだけでは意味がないと思っています。情報はあふれているし、ただ届くだけでは足りない。その情報を受け取った人が、ちょっとでも考えたり、動いたりしてくれないと意味がないんです。だからこそ、「共鳴」がすごく大事になってきます。

特に、プロ野球というファンビジネスにおいては、ファンの人たちにどれだけ気持ちを動かしてもらえるかが勝負です。ただ「今日のイベントはこれです」と伝えるだけでなく、その情報の奥にあるストーリーや想い、そういう“何か”を感じてもらえるかどうか。

ただ、全部を説明しようとしたら絶対に読まれません。全部を理解してもらいたいから説明ベースになりがちなんですが、そこで大事なところをいかに届けられるか。一行でグッと掴める言葉、究極は「俳句の世界」ですが(笑)、それが「共鳴」につながると信じています。

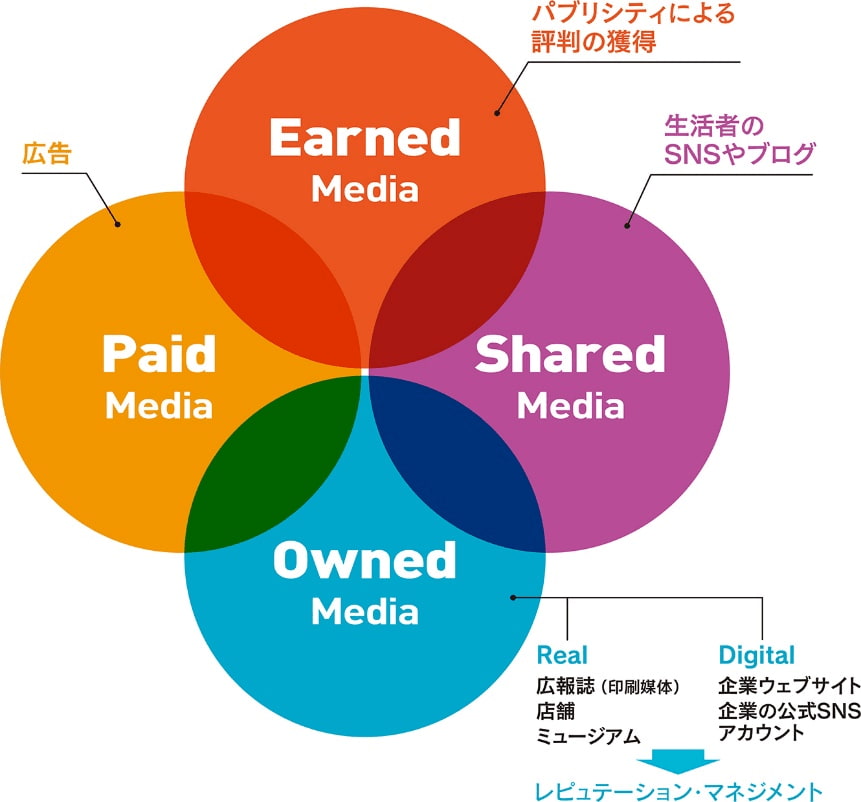

「PESOモデル」で“型”を使い分ける

コミュニケーションの本質は、ただ「情報を届ける」ことではなく、「行動変容を起こす」ことです。そのために、メディア戦略も“型”を使い分ける必要がある。そこで活用しているのが「PESOモデル」です。

出典:宣伝会議『広報会議』2017年10月号

Pはペイドメディア(広告)、Eはアーンドメディア(報道)、Sはシェアードメディア(SNS)、Oはオウンドメディア(自社媒体)。この4つを目的に応じて使い分け、組み合わせて相乗効果を生み出しています。また、こうした施策ごとにKPIも細かく設定しています。今後、事例を交えて、このコラムで詳しくお伝えしていきたいと思います。

完璧ではないからこそ

6月28日、対日ハム戦の終盤で逆転に湧くライオンズナイン。提供:西武ライオンズ

私自身も、今やっていることが「これで完璧」だなんてまったく思っていません。マーケティングコミュニケーションの世界は日進月歩で、新しいやり方やツールが次々と登場してきます。そうしたものをどんどん取り入れて、失敗を恐れず、たくさんトライして、もっと良いものをつくっていきたいと思っています。

今回のような場を通じて、私が感じたことや取り組んでいることを発信することで、「こういうやり方もあるんだな」と何かヒントになれば嬉しいですし、また皆さんからのコメントもぜひいただきたい。前回も実際にそうした反応をいただけて、大きな励みになりました。

この業界にいるマーケティングコミュニケーションの関係者の皆さんが、新しいものを柔軟に取り入れながら、成功も失敗もオープンに共有し合い、より良い形を一緒につくっていけたら、それが一番の理想です。

この連載では、今後「組織と広報の関係性」、そして「熱狂をどう生み出していくか」という2つのテーマを軸に、さらに実践的な話を綴っていく予定です。

今シーズンも、どうぞお付き合いください。