お知らせ

【AdverTimes.コラム連載シーズン2 vol.2】ライオンズファンの共感を狙って、反感を生んだ日――広報の伝え方の責任と覚悟

2025.07.18

本記事はAdverTimes.にて連載したコラム「西武ライオンズ広報変革記~NEXT STAGE 2025~」の転載です。

6月28日、北海道日本ハム戦で決勝打を放つ長谷川信哉選手(提供:西武ライオンズ)。

こんにちは。西武ライオンズ広報部長の赤坂修平です。

前回のコラムでは、私たち広報部がファンクラブ会員数をKGI(重要目標達成指標)に設定していることについて紹介しました。「パブリシティの件数」とか「広告換算額」といった、ある種“ふわっとした数字”になりがちな広報の目標を、会社の本質的な定量目標に結び付けたことに、想像以上に多くの反響をいただきました。

特に、企業や団体のバックオフィス領域、いわゆる経営企画や人事、事業開発といった部門に携わる方々から、お声が寄せられたのはうれしかったです。

と、いいことばかりを伝えてしまいがちですが、今回はトーンを変えます。私たち広報の“しくじり”の話です。2月に発表した「相獅相愛」というフレーズに関して、どうしても伝えさせていただきたいことがあります。

そして何より、ファンの皆さまに、この場を借りて心からお詫びさせていただきたく思います。今回もお付き合いいただければ幸いです。

「相獅相愛」という言葉に込めた“つもりだった”想い

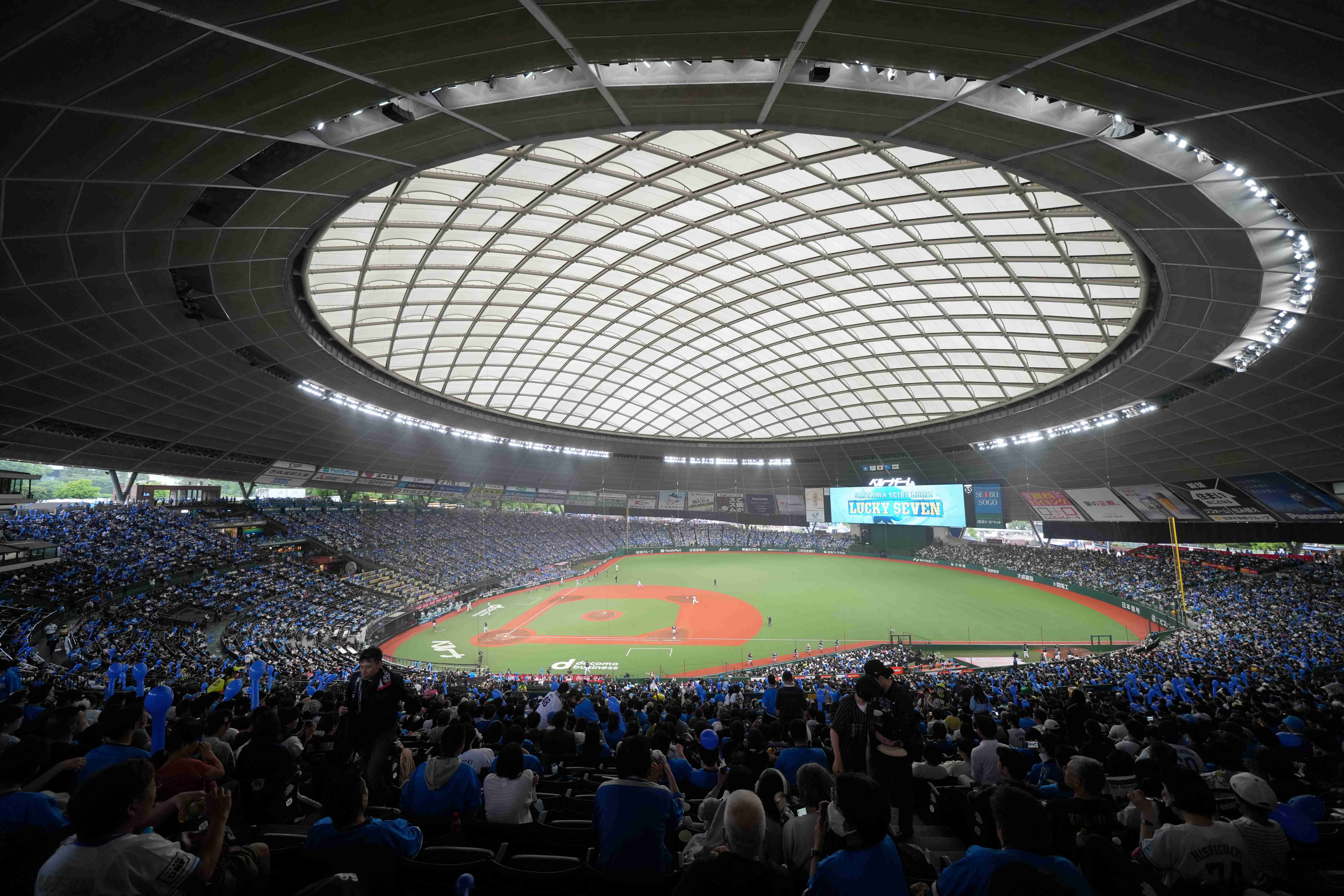

本拠地のベルーナドーム(提供:西武ライオンズ)。

本拠地のベルーナドーム(提供:西武ライオンズ)。

2024年の秋、私たち広報部は軽井沢プリンスホテルで1泊2日のオフサイトミーティングを行いました。10月1日付で新体制となり、それまで事業部門にあったブランドデザイン、ウェブ、SNSといった機能が私たちの部に集約され、いわゆる“コミュニケーションのハブ”としての役割を果たすことになったタイミングでした。

そんな時だからこそ、「ファンの皆さんの心に響くコミュニケーションとは何か」を真正面から考えたかったのです

合宿では、本当に様々な議論を交わしました。脳みそから湯気が出るくらい喧々諤々に議論し、方針を固めていったわけです。その中でたどりついた軸のひとつが「ファンの方々との“インタラクティブな関係”」でした。

一方通行ではないコミュニケーションをしたかった。いよいよ始まる2025シーズンを盛り上げるためにも、「この方針で開幕ポスターを作ろうよ」となりました。

そこでメンバーから見せられたのが、山のような手書きのメッセージの束でした。「実は2024シーズン中に、沿線のショッピングセンターなどで、ファンの方々から応援メッセージをもらっていました」と。「今は辛いけど、頑張ろうライオンズ」、「今年は悔しかったけど、来年こそ!」――そんな熱い言葉が並んでいました。

その中で、私たちの目に留まったのが「相獅相愛」というフレーズです。見た瞬間、「これだ」と思いました。

相思相愛。この言葉を、“獅子(ライオン)”の「獅」に変えて「相獅相愛」。ライオンズというチームを象徴し、ファンの皆さんと双方向でつながっている関係性を一言で表してくれるものになるのではと感じました。

「ファンの皆さんに愛されているからこそ、私たちも応えたい」――そんな想いで、部内でもすぐに賛同が広がり、「相獅相愛」をポスター中央に大きく掲げることに決めました。そして、2月10日に公開。私はキャンプ地で、どんな声が届くか楽しみにしていました。

ところが、所沢にいる担当から来た連絡は、想像とは真逆のものでした。

「赤坂さん、大変です。炎上してます」

「91敗して“相獅相愛”はないだろう」

SNSを中心に寄せられたのは、厳しい声の数々です。

「去年91敗して“相獅相愛”はないだろう」

「こんなに負けても愛せという意味か?」

「この言葉を軽く扱ってほしくなかった」

キャンプ地から所沢の担当と緊急でオンラインミーティングを開き、SNS分析のデータも精査しました。そこには多くのネガティブな反応が可視化されていて、炎上と認めざるを得ない状況でした。

何より心が痛かったのは、炎上の火種になった「相獅相愛」という言葉がファンの方からいただいた言葉だったことです。しかし、選んだのは私たちです。どれだけ非難を浴びても、言葉の全責任を背負う覚悟を決めました。そして、何も言わずに差し替えることにしました。

差し替えた後のポスター。相獅相愛というフレーズは削除した(提供:西武ライオンズ)

差し替えた後のポスター。相獅相愛というフレーズは削除した(提供:西武ライオンズ)

共感されなかった理由

しくじりの原因は、「説明を省いた」ことだと考えています。言葉の背景を語らず、コピーだけを打ち出してしまった。

「相獅相愛」という言葉は、我々にとっては“ファンの方とのコミュニケーション=共創”の象徴でもありましたが、ファンの皆さんから見れば、昨シーズン敗戦を重ねた直後の球団が唐突に掲げた、浮ついた言葉に映ったのだと思います。ファンの皆さんが悔しさを真正面から受け止めているところに、私たちはもっと丁寧に向き合う姿勢を示すべきでした。

私も幼少から社会人になるまでは所沢に住んでいて、幼少のころはライオンズの帽子をかぶって、東尾修さん、渡辺久信さん、秋山幸二さん、工藤公康さんの缶バッジをつけて、自転車で西武球場に通っていたのに――いつしかファンの側ではなく、事業サイドに寄っていました。

糸井重里さんのような秀逸なキャッチコピーを私たちは出せるわけではない。言葉のセンスやコピーの巧みさではなく、謙虚にそこに至るまでの「想い」や「プロセス」を届けるべきでした。それを伝え損ねたことが、最大の反省点です。

失敗を力に。「共創」を前面に

やり方を間違えたことは確かです。ただ、「ファンとのインタラクティブなコミュニケーション」については間違えていないし、ここはぶらしてはダメだと、この反省を活かして、もう一度チャレンジしようと考えていました。

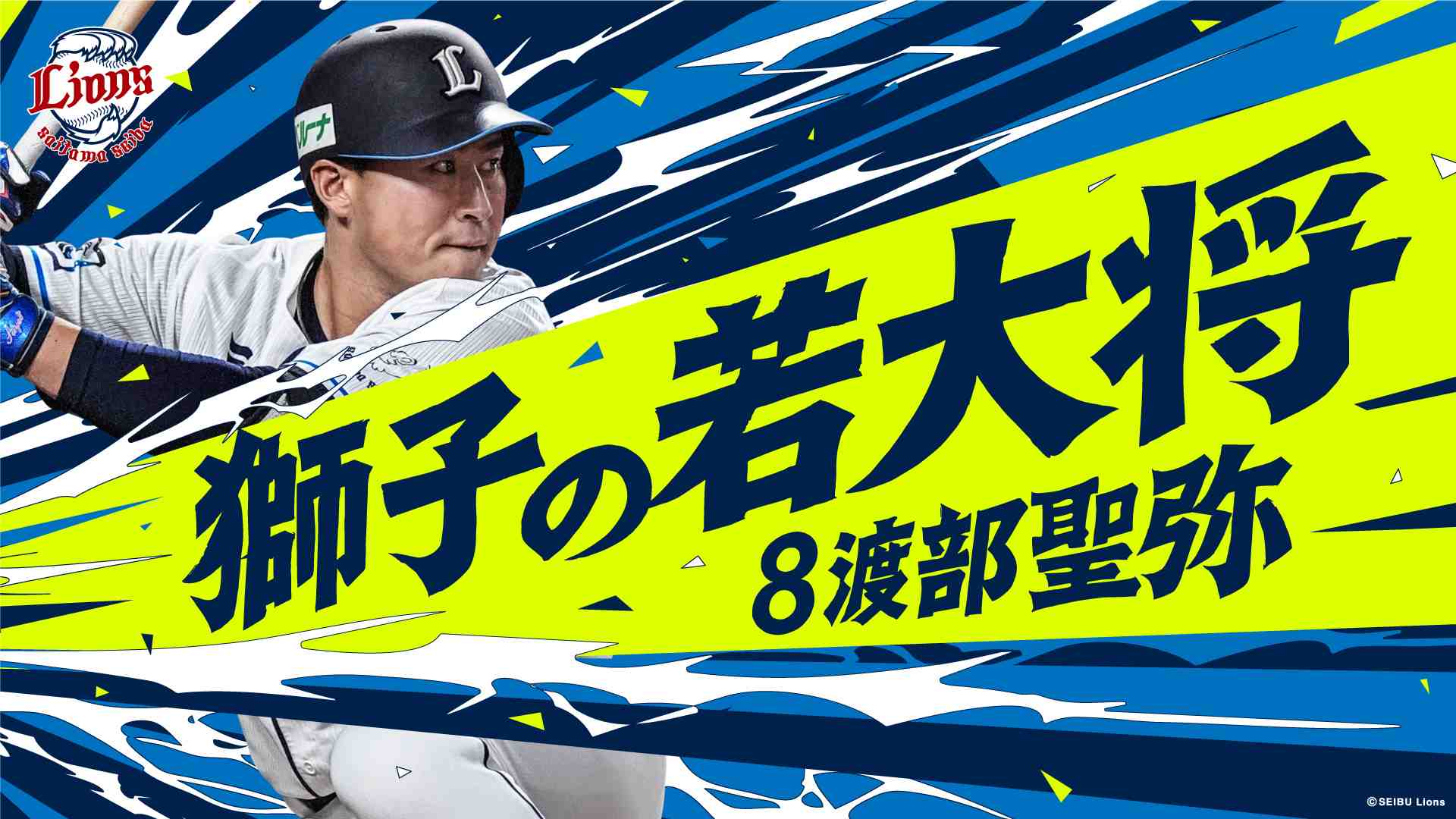

今後は“共創”のプロセスそのものを見せていく。そうして5月に実施したのが、「渡部聖弥選手のキャッチフレーズ募集企画」です。

ライオンズには「骨と牙」と称される中村剛也選手と栗山巧選手がいます。この言葉は2017年に球団ポスターで生まれ、今でも愛され続けているものです。

今回の取り組みでも、渡部選手が将来「渡部さん」と呼ばれるようなレジェンドになっても、その言葉と共に歩んでいけるように――そんな願いを込め、部内でも何度も議論を重ねました。

ファンの皆さんから寄せられた1500以上のコピー案。その中から本人が選んだ4案をさらにファン投票にかけ、選ばれたのが、「獅子の若大将」でした。

育てた言葉が、愛される言葉になるまで

実際に制作したポスター(提供:西武ライオンズ)。

実際に制作したポスター(提供:西武ライオンズ)。

選ばれたコピーをどう育てていくか。ポスター化する際にも、発表と同時に渡部選手自身が球団公式SNSでお礼のメッセージと選考理由を紹介し、「球団が出すキャッチコピー」ではなく、「みんなで育てた言葉」として世に出すことを意識しました。

ありがたいことに、この取り組みはファンの皆さんにも温かく受け止められました。SNSで「若大将っぽい!」といった声あったり、「#獅子の若大将」のついた投稿がたくさんあったり。自分たちが作っていくものと、ファンの方たちの渡部聖弥選手に対する想いが、同じ温度感で交わったようで、すごくうれしかったです。

そこから「もっとこの言葉に親しんでもらえるように」と、MD部門(マーチャンダイジング部門、グッズの企画・販売を統括する)にも相談しました。すると、MD部門のメンバーもグッズ作成には成功を確信してくれて、タオルやTシャツなどを展開するにいたりました。

オンラインで発売開始した翌日にベルーナドームのグッズ売店「ライオンズ チームストア フラッグス」に商品が並んだのですが、私はいてもたってもいられず開店に合わせ、ストアの入口に立ち、状況を見に行きました。お客さまが「獅子の若大将」コーナーに次々と立ち止まってくださる様子を見て、「やってよかったな」と心から思いました。

「獅子の若大将」グッズ販売初日の「ライオンズ チームストア フラッグス」の様子(提供:西武ライオンズ)。

「獅子の若大将」グッズ販売初日の「ライオンズ チームストア フラッグス」の様子(提供:西武ライオンズ)。

「相獅相愛」で一度裏切ってしまったなかで、ここまでたどり着けた。ファンの方たちと一緒に作ったキャッチコピーを、ファンの方に愛していただけた。その日はうれしくて、帰宅の途中の立ち飲み屋さんに寄って一人でお疲れさん会をやったことを覚えています(笑)。本当に本当にうれしかったです。

ライオンズは替えの利かないブランド

広報という仕事をしていると、「どう見せるか」、「どう伝えるか」に意識が向きがちです。悪い意味でテクニック論にいってしまうのです。でも、どれだけ言葉を磨いても、伝える相手の気持ちに立たなければ、本当の意味で届かない。あたりまえのようで、見落としがちなことを、私はあの“炎上”で痛感しました。

ライオンズという球団を愛してくださるファンの皆さんは、ずっとこのチームと共に歩いてくれています。

だからこそ、ちょっとした言葉の温度差にも、鋭く反応される。それは、本気で向き合ってくださっているからこそだと感じています。本当にありがたいことです。

誠実であること。それが広報の覚悟

今回の件を「なんとなく収まったからそれでいい」と処理することもできたかもしれません。でもそれは違うと思っていました。大げさかもしれませんが、今回のこのコラムは、私なりの、広報部長としての覚悟です。

改めてきちんと振り返り、謝罪し、そして次への挑戦をお見せしていきたいと思いました。

広報部のメンバーにも、この出来事を失敗のまま終わらせず、反省をもとに挑戦を続ければ前向きな記憶に変えることができるということを伝えたかった。やってしまったことは消えないので、その時は非を認めて謝る。業務的には「危機管理」にも通じるものですが、単なるミスで済ませるのではなく、学びを得てほしかった。

こういった思いから、本連載「NEXT STAGE」の序盤に書かせていただきました。

広報の仕事に、正解も、完璧もないのかもしれません。だからこそ、誠実であることだけはぶらさずにいたい。背伸びしすぎず、地に足をつけてやっていく。それが、私たちライオンズ広報部が歩んでいく、“NEXT STAGE”です。