お知らせ

【AdverTimes.コラム連載シーズン2 vol.3】ライオンズ流・広報の設計図と10要素―『成瀬は天下を取りにいく』コラボの裏側

2025.08.01

本記事はAdverTimes.にて連載したコラム「西武ライオンズ広報変革記~NEXT STAGE 2025~」の転載です。

最近の試合風景から。打撃と守備でチームを盛り上げる西川愛也選手。

初回のコラムでは、「広報はどうやって売上に貢献できるのか?」というテーマのもと、我々がKGIに「ファンクラブ会員数」を据えている理由をお話ししました。

ファンクラブの加入料は直接的な売上ではありますが、それだけでなく、熱量の高いファンの存在そのものが“空気”を生みます。この「空気づくり=世論形成」も私たち広報の重要な仕事だと考えています。

では、その“空気”はどうやってつくるのか?

私たち広報の仕事は、商品やサービスそのものを直接つくったり、売ったりすることはありません。私たちが手がけるのは、その“周囲の空気”です。

つまり、商品が自然と欲しくなるような雰囲気をつくり出すこと。人の心を動かす「空気感」を演出することで、結果的にその商品が売れる環境を整えていく──それが広報にできる貢献のひとつだと考えています。

今回は「空気感の演出」、“話題”をどう生み出すか、どう買ってもらいやすい空気をつくり出すか、そしてどうメディアに「取材したい」と感じてもらうか――そのための考え方や実践についてお話ししたいと思います。

「自分たち発信」ではなく、“第三者の評価”で信頼を得る

2025年5月、ライオンズサマーブルーユニフォームの発表会から(提供:西武ライオンズ)。

「空気感の演出」のために、メディアは非常に大きな力になります。

自分たちが「この商品はいいですよ」とどれだけ声を大にして発信しても、なかなか消費者の心には響きません。なぜなら、世の中には物を売ろうとする情報があふれていて、受け手である消費者はそれに対して無意識のうちに構えてしまっているから。

だからこそ、“第三者の評価”を通して伝えることが重要になってきます。世に言う「ウィンザー効果」です。

メディアの存在は、まさにその役割を果たしてくれます。自分たちが直接「いい」と言うのではなく、信頼ある第三者が取り上げてくれることによって、納得感や信頼感が生まれる。だから広報の役割は、単に情報を出すことではなく、「どうすればメディアが取り上げたくなるか」を考え抜くことなんです。その演出力が、広報にとって非常に重要だと私は思っています。

「10のネタ要素」でつくる“仕掛けの設計図”

私が日々、意識していることがあります。それは、ひとつのニュースや情報をメディアが取り上げてくれるかどうかは、「話題性の掛け算」で決まる、ということです。

私はこれを「10のネタ要素」と呼んでいます。

それぞれ単独でもニュースにはなり得ますが、組み合わせることで“ストーリー”が立ち上がるのです。

1.季節性(シーズナリティ) 2.社会性(社会的関心) 3.グローバルトレンド(世界の潮流) 4.時事性(ホットニュース) 5.社会課題(解決提案型) 6.数字・ランキング(定量的インパクト) 7.人・ストーリー(ヒューマン要素) 8.新規性・初(ニュースバリュー) 9.コラボ・アライアンス(異業種連携) 10.周年・記念日(タイミング活用) |

これらをただの“情報のタグ”ではなく、「文脈の種」としてとらえ、組み合わせていく。このうち1つに当てはまるものは多くありますが、複数が掛け合わさることでより強いストーリー性が生まれて、納得感が出る。そうすることで、メディアの視点でも「これは報じるべき」と思ってもらえる“ニュースとしての厚み”が出てきます。

「ボジョレーヌーヴォー×スキー場」──話題は掛け算で生まれる

私がこの考えに至った原体験のひとつが、若かりし頃、リゾートホテルで広報をしていたときのことです。

昨年度のコラム「西武ライオンズ広報へ突然の異動…『観客動員数最下位』から始まった」でも触れましたが、軽井沢プリンスホテルスキー場の取材誘致で苦労しているなか、「ボジョレーヌーヴォーの解禁」がひとつの契機になったとお話ししました。

この企画はメディアにも多数取り上げられ、苦戦していた時期の取材誘致に明確な突破口を開いてくれました。

この時は「季節性」、さらに「社会性」「新規性」「時事性」が掛け合わさったストーリーだったのです。

小説×球団の異色コラボが話題に──『成瀬は天下を取りにいく』で仕掛けた4つの要素

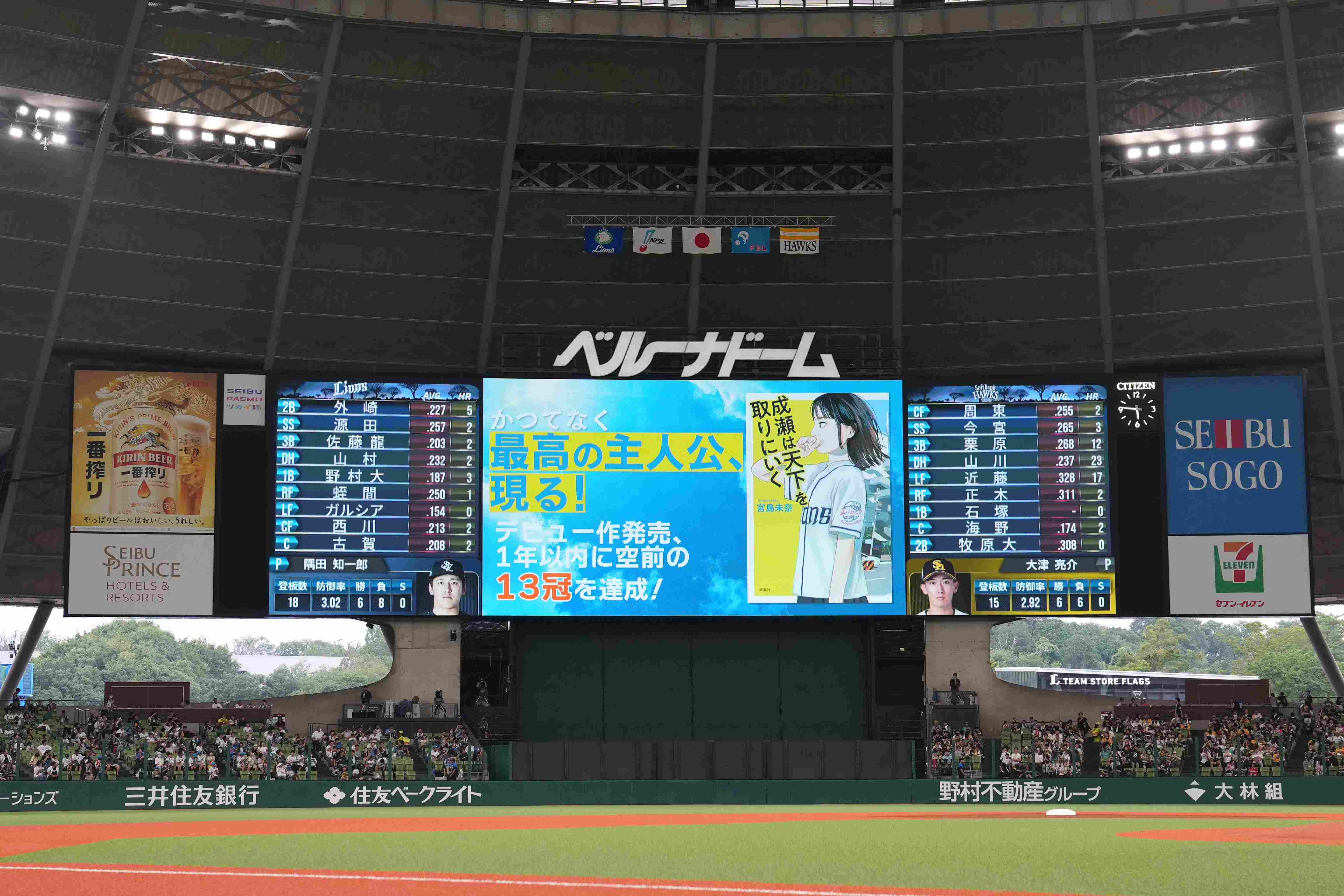

2024年8月に実施した『成瀬は天下を取りにいく』とのコラボ(提供:西武ライオンズ)。

最近の事例で、私たちが特に手応えを感じたのが、2024年の本屋大賞を受賞した宮島未奈さんの小説『成瀬は天下を取りにいく』とのコラボ(2024年8月実施)です。

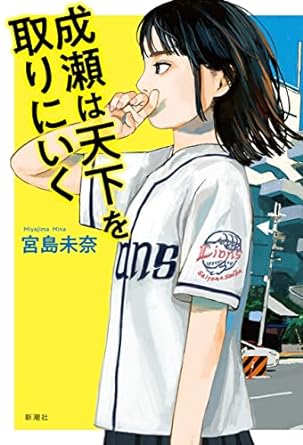

『成瀬は天下を取りにいく』(新潮文庫)表紙。

ライオンズのユニフォーム姿の主人公・成瀬あかりがカバーイラストに描かれたことでも話題になったこの作品。主人公の成瀬あかりが「わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」と宣言する場面から始まり、作中にもライオンズの描写がたびたび登場することから、ファンのあいだでも大きな話題となりました。

本屋大賞にノミネートされた時点で注目していましたが、受賞のニュースを聞いてすぐに動いたわけです。担当編集者に連絡を取って、「コラボしたい」ということを伝えました。単なるイベントで終わるものではなく、社会性、自主性に富み、さらにトレンドを押さえた企画にしようと考えました。

しかも作品の舞台は滋賀県。西武グループ発祥の地という縁もある。さらに作品はZ世代からの共感を集めている。こうした背景から「社会性×時事性×地域性×コラボ」の要素を軸に、ライオンズとのコラボイベントを計画しました。

イベントには、やはりあのインパクトのあるカバーイラストを使わせてもらいたかった。当然権利の問題もあって簡単ではなかったのですが、交渉に交渉を重ね、あのイラストを用いた“成瀬がベルーナドームにいる”ステッカーをつくり上げました。

“成瀬がベルーナドームにいる”ステッカーを配布した(提供:西武ライオンズ)

作者の宮島未奈さんが始球式に登場(提供:西武ライオンズ)。

宮島さんに始球式に登場してもらうだけでなく、ステッカーを配布することで、お客さまが手元に残しておける“体験の記憶”にも落とし込んだわけです。Z世代が透明なスマホケースにステッカーを入れているのを電車の中でよく見ていたので、ステッカーはUGC(ユーザー生成コンテンツ)につながるだろうとも考えていました。

結果、テレビ・新聞・Webなどの多くのメディアに取り上げられ、SNSではファンによる自然発生的な投稿も数多く生まれ、UGCと露出の両輪が回った事例となりました。

ストーリーの芽を逃さない──“人×時事”の広報的仕掛け:五輪代表・松山恭助選手

2024年9月に実施した、フェンシングのパリ五輪日本代表・松山恭助選手のセレモニアルピッチ(提供:西武ライオンズ)。

もうひとつご紹介したいのが、フェンシングのパリ五輪日本代表・松山恭助選手との取り組みです。

松山選手はライオンズファンであることをSNSで以前から公言していました。それを、SNS担当が知っていて、広報部の仲間たちで「がんばってほしいね」と話していたんです。

五輪は自宅で応援しながら見ていたのですが、なんと金メダル獲得!快挙を成し遂げた姿に感動しました。すぐにSNS担当に連絡して、球団公式SNSで「おめでとうございます」とポスト。それに対して松山選手からも反応をいただき、2024年9月、始球式をお願いするに至りました。

松山選手としても多くの人にフェンシングというスポーツを広めたいという思いがあったと聞きました。異業種とのコラボは松山選手にとってもいい要素があったのではと思います。

「今この人にスポットが当たっている」

「人・ストーリーがある」

このように、“時の人”を見逃さず、いかにしてその人の物語を取り込むか。ニュースとして成立する“文脈”を、誰よりも早く見抜き、仕掛けることが広報の腕の見せどころです。

球団の中だけに目を向けるのではなく、軸足を半分外に置いているからこそ入ってくる情報があったり、できる発想があったりします。それが広報の矜持だと考えています。

広報とは“語り”を生む仕事

ここまでお話ししてきたように、今の時代において広報はただ「伝える」だけでは足りません。求められているのは、“共感”を生むストーリーテラーとしての視点です。

たとえば発表資料ひとつをとっても、「いつ、誰が、何を、どこで」だけではメディアは動きません。

そこに「なぜ今なのか」「どんな想いがあるのか」「誰に届けたいのか」という“語り”の要素が加わって、初めて“ストーリー”としての強度を持ちます。

それでもメディアに取り上げられない場合は、文化的・経済的・社会的・地域的といった切り口ごとに、親しい記者に相談しながら再構成していきます。広報の仕事とは、単なる広報文の発信ではなく、「ニュースとしての成立構造」を設計する作業なのです。

本来、メディアに取り上げられないようなネタは、それ自体の魅力を見直す作業が必要です。ただ、どんな仕事にも期限があり、制約があります。その中で、そのニュースの魅力を最大限に引き出し、価値をつけていく。この視点を大切にしています。

忍者であり、演出家でありたい

フォトスポット用に作成したスタメンボードを運ぶ広報スタッフ(提供:西武ライオンズ)。

以前のコラムで、広報の仕事を「経営の忍者」と表現しました。ですが、よりしっくりくる比喩があるとすれば、それは「演出家」かもしれません。

派手な舞台の表に立つことはないけれど、その舞台が何を届け、誰の心を動かすかを、裏側で設計する人間。“話題になる構造”を、見えないところで組み立てていく。それが、広報の本質だと私は思っています。

このコラムも、そんな裏側の視点を共有する場にしたい。業界でマーケティング・コミュニケーションに従事し奮闘している方々と、成功事例や失敗、そして最新トレンドを情報交換できる場になれば、という想いでこのコラムを書かせていただいています。

舞台が終わったとき、「あれは誰の仕掛けだったんだろう?」と少しだけ話題になるくらいが、ちょうどいい。広報とは、そういう仕事だと信じています。

完璧じゃなくていい。まずは、やってみる。

広報の仕事に、完成形なんてないと思っています。未完成でも、不完全でも、やってみなければわからない。やってみて初めて、「こうすればよかった」「ここが足りなかった」と気づける。

だから西武ライオンズ広報はこれからも、挑戦を続けます。この連載を通して、そんな広報の“リアル”を、皆さんと共有していけたらと思います。