お知らせ

【AdverTimes.コラム連載シーズン2 vol.4】西武ライオンズは推せる選手の宝庫!「圧倒的至近距離」こそ最強のエンタメになる

2025.08.22

本記事はAdverTimes.にて連載したコラム「西武ライオンズ広報変革記~NEXT STAGE 2025~」の転載です。

こんにちは。西武ライオンズ広報部長の赤坂修平です。

前回のコラムでは、要素を“掛け算”することで、心に残るコミュニケーションを設計していくことをご紹介しました。

今回は、私たち広報部がこの2025シーズンに展開したテレビCM「圧倒的至近距離」について、背景や意図、実際のプロセス、そしてその成果までをお話ししたいと思います。

次世代ファンをつかめるか——―N1から始める顧客理解

2024シーズン、私たちは歴史的にもっとも負けたシーズンになりましたが、観客動員数は前年比9%増という結果になりました。ただし、過去最高だったリーグ優勝をした2019年にはまだ及ばず、“回復”は道半ばでもありました。

広報部ではファンクラブ(FC)会員数をKGIとしていると初回のコラムで紹介しました。

そのFC会員のボリュームゾーンは、前シーズンのコラム第5回でも触れている通り、1980~90年代のライオンズ黄金時代を幼少期に体験した方々です。彼らの熱量は本当に心強い。ただ一方で、永続的に球団の事業を続けていくには、やはり20〜30代の若い世代をどう取り込むかが重要になります。

そこで私たちは、直近3年以内にFC会員になった若年層にインタビューを実施しました。いわゆる「N1」の顧客理解、マーケティングの原点です。

“野球好き”じゃなくてもハマる時代──推しが入り口になる、新しいファンのかたち

若い方々に「なぜライオンズのファンになったのか」と聞くと、興味深い答えが返ってきました。

「カッコいい選手がいたから」

「応援歌が面白かった」

「スタジアムイベントが楽しかった」

これまでは“野球そのもの”への関心が前提でしたが、今はそうとも限らない。例えばアイドルのコンサートで、FCに入っても良い席が取れない……そんな不満を抱えていた方が、友人に誘われてベルーナドームに来てみたら「めちゃくちゃ近くで選手が見える!しかもカッコいい!」と一気にハマってしまった、というケースもありました。

しかもこれは、女性に限らず、若い男性からも同様の声が上がったんです。これは私たちにとっても大きな発見でした。

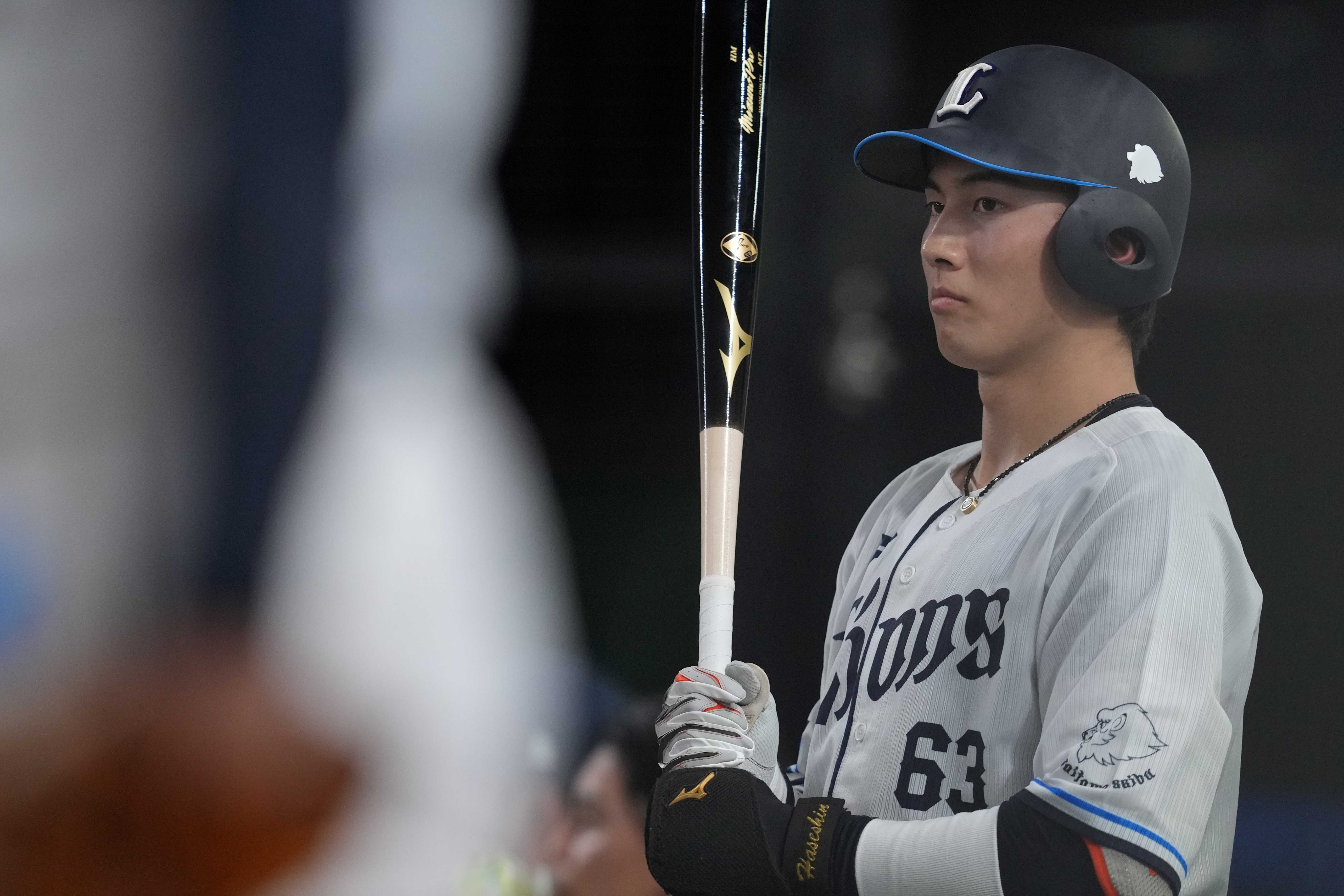

西川愛也選手や長谷川信哉選手のような“美男子系”、

西川愛也選手(提供:西武ライオンズ)。

長谷川信哉選手(提供:西武ライオンズ)。

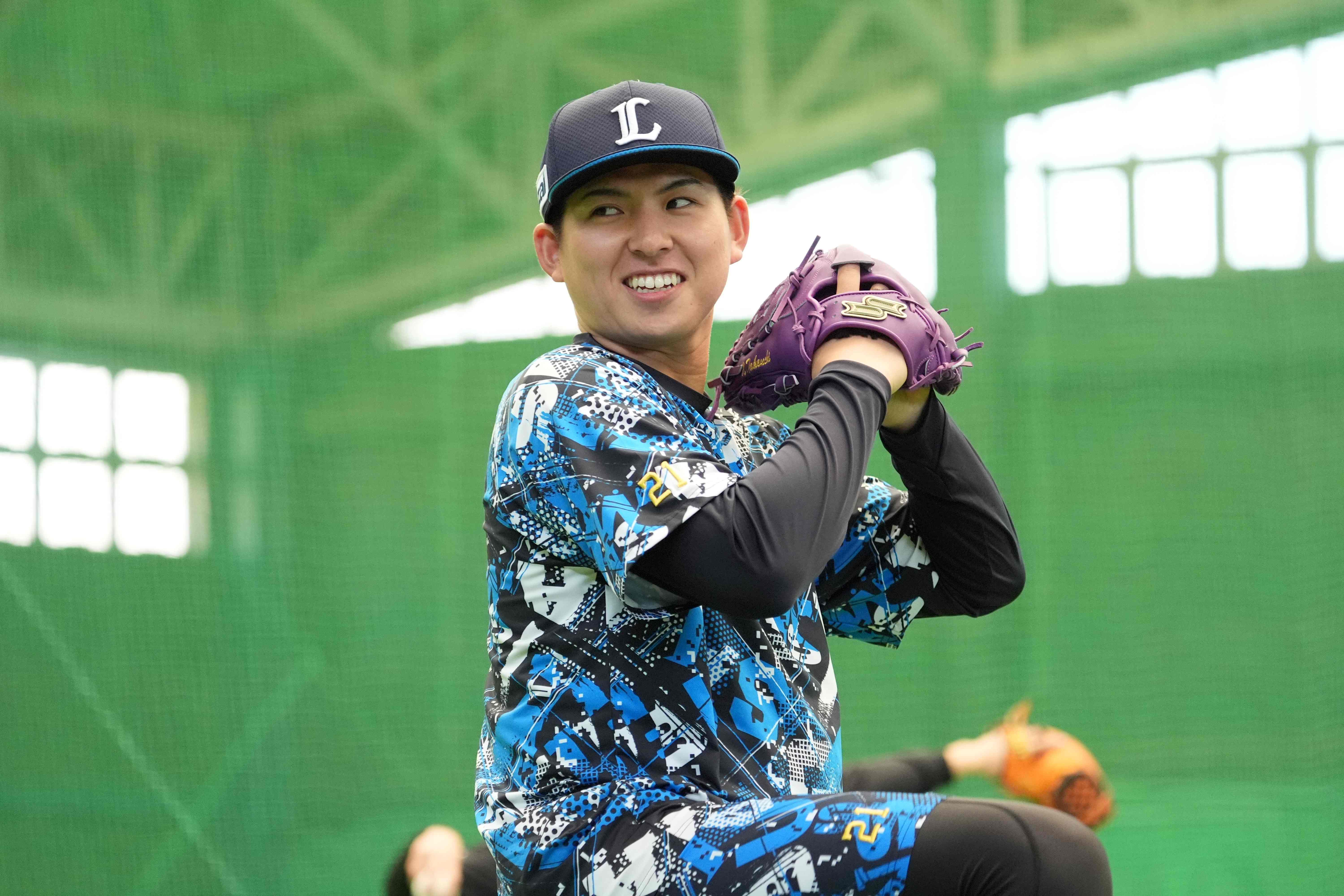

武内夏暉投手や滝澤夏央選手のような“かわいい系”、

武内夏暉投手(提供:西武ライオンズ)。

滝澤夏央選手(提供:西武ライオンズ)。

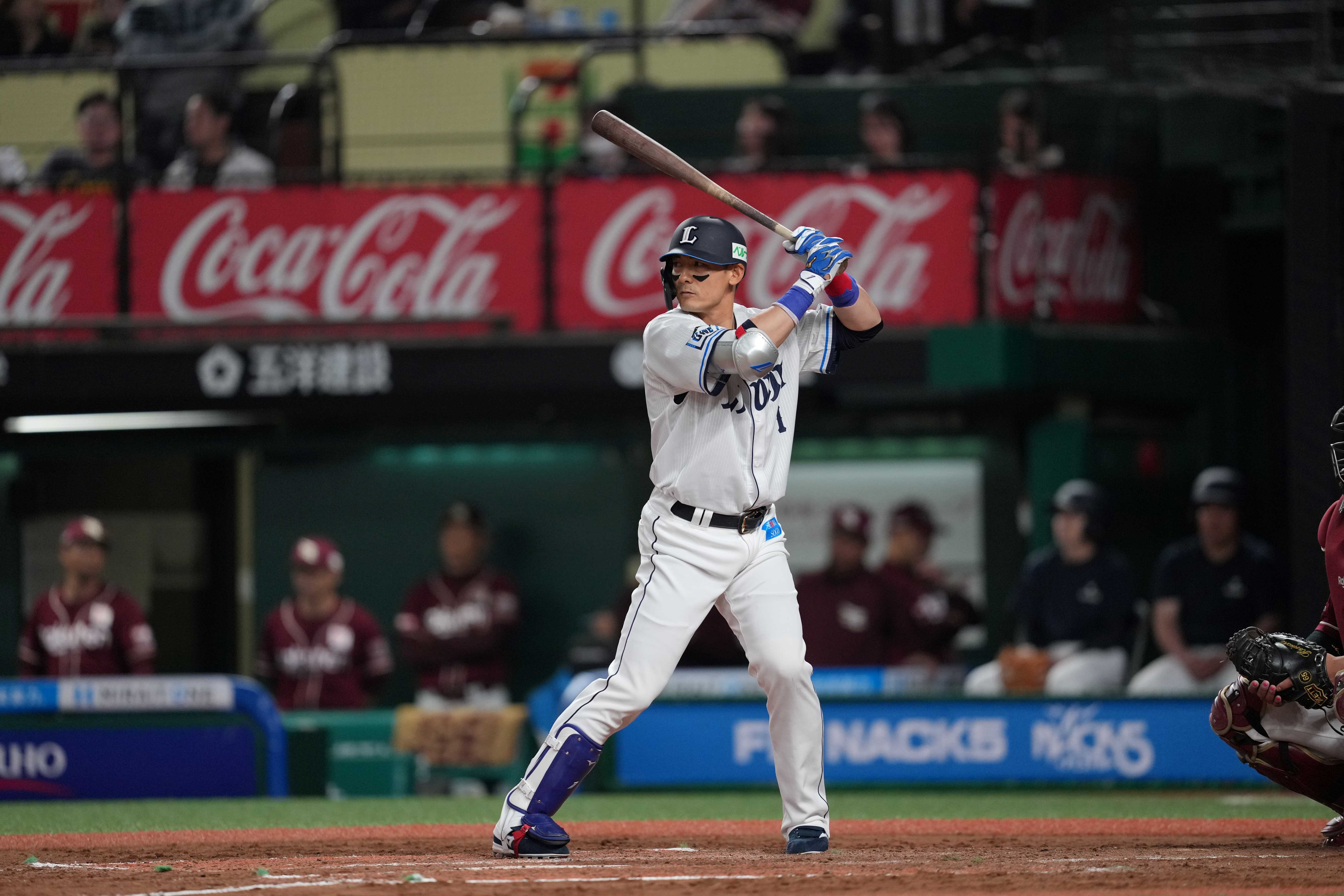

さらには男気あふれるキャッチャー陣やベテランの栗山巧選手のような二枚目まで、今のライオンズは“推せる選手”の宝庫なんです。

古賀悠斗捕手(提供:西武ライオンズ)。

栗山巧選手(提供:西武ライオンズ)。

かつては野球が入口だった。でも今は、“好き”が入口になり得る時代です。“推し”が見つかる球団——―それが今のライオンズにはあるということに気付くきっかけになりました。

「近さ」は、最強のエンタメになる──“見える”が“好き”を生む瞬間

「とにかく選手が近い」ベルーナドーム(提供:西武ライオンズ)。

インタビューの中で、特に印象的だったのが「ベルーナドームはとにかく選手が近くて見やすい」という声です。アンケート調査では、ファンになったきっかけとして「選手との距離が近く感じた」が非常に高い数値を出しています。ビジター球団まで足を運ぶ熱心なファンの方は、とくにその差を感じていたようです。

私自身、ビジター球場に帯同することもありますが、他球場と比べて明らかに「見やすい」という体感があります。お客さまに混じって観戦する中で、「あれ、なんでこんなに見にくいんだろう?」と感じる場面もありました。別のものを見ているように感じることすらあります。

この“近さ”は、我々にとって大きな強みだったのです。“近さ”それ自体がファンの皆さんの体験を圧倒的に魅力的にしている。“選手の魅力”と“近くで見える臨場感”が、想像以上に強く感情価値を生んでいたわけです。

プロ野球選手を間近で見るたびに、「これが本当に同じ人間の動きなのか」と思わされます。一瞬の判断、正確な動き、極限まで鍛え上げられた身体。私たちの想像を超えた領域で、彼らは毎日当たり前のようにプレーを続けている。その姿には、説明のいらない説得力があり、心を動かす力があります。

それだけでも十分に人を惹きつけるのに、そこに“推し”という要素が加われば、ファン体験の情緒的価値は飛躍的に高まる。“すごさ”と“好き”が重なった瞬間、感情は一気に動き出します。

訴求すべきは、“情緒的価値”の最大化

ここで導き出したキーワードが、以下の構図です。

「近くに感じる球場体験」×「魅力的な選手」= 情緒的価値の最大化

この情緒的価値を最大限に届ける手段として、選んだのがテレビCMです。Web広告全盛の時代に、なぜテレビなのか。理由は明快で、「非認知層」――つまりまだライオンズをよく知らない人たちに“まず一発で覚えてもらう”には、やはりテレビの力が圧倒的だからです。

もちろんWebとの連動は大前提にあります。InstagramやYouTube広告など、複数のチャネルを駆使する中で、“テレビCMを起点に広がるコミュニケーション”を構築していく設計が肝になります。

ワーディングを“投資”に変える

今回制作したテレビCMから(提供:西武ライオンズ)。

CMの制作は、広報部内のブランドデザインチームを中心に行いました。この「ブランドデザイン」は昨年10月に広報部に加わったチームで、前職で広告制作の第一線にいた、言わばその道のプロが2人います。そこに、私とマネージャーを入れた4人のチーム、さらに今回は外部のCMプランナーもアサインしてチームで制作に挑みました。

チームみんなで悩みに悩み、生み出したのがこの言葉です。

「圧倒的至近距離」

このワーディングが生まれた瞬間、私はかつて読んだ音部大輔さんの著書の一節を思い出しました。

「広告を“費用”にするか、“投資”にするか」

最初は何のことを言っているのかいまいち腑に落ちていなかったのですが、「これか!」と。「圧倒的至近距離」という言葉は、間違いなく“投資”になる。

CMだけにとどまらず、SNS投稿やグッズ展開、球場体験など、あらゆる接点にこの言葉を浸透させることで、ファンとの関係がより濃く、長く続いていく——―これは“投資”になると確信したのです。

テレビCMは「気になる」の起点に──非認知層の心を動かす15秒

今回制作したテレビCMから(提供:西武ライオンズ)。

テレビCMのターゲットは、私たちがまだリーチできていない“非認知層”です。ライオンズのことを詳しく知らない人たちに「ちょっと気になる」「見てみようかな」と感じてもらうための第一歩として、テレビの力はやはり大きく“幅広い層への一斉発信”という意味で、依然として強力なチャネルです。

私たちが狙いたいのは、行動変容のきっかけをつくること。まず認知してもらい、「ライオンズってちょっと良いかも」と思ってもらう。そしてInstagramをフォローしてくれる、友達と話題にする、そんな小さな“変化”を積み重ねた先に、初めての来場やファンクラブ入会があると考えています。

初めての来場も、大半は「誰かに誘われた」「無料チケットをもらった」などの“きっかけ”がほとんどです。そこでの体験が楽しいと、次は自分の意思で再来場してくれる。そして「2回来るならFCに入った方がお得」となれば、ようやくファンクラブへの加入へとつながっていく。つまり、テレビCMはこの“認知→興味→初来場→定着”というファン化プロセスの、最初の一歩を担っているのです。

だからこそ、CMの内容はただ印象に残ればいいわけではありません。「誰に」「どんな感情を持ってもらうか」を明確にしたうえで、15秒という短い尺の中で最大の訴求力を発揮する必要があります(実際のクリエイティブ制作プロセスについては、球団公式noteをお読みください。メイキング映像なども公開しています!)。

2025年3月22日からテレビCM放映を開始し、結果として、CM好感度調査では有名タレントを起用している超大手企業と同等以上のスコアでした。出稿量(GRP)を考慮すると、非常に高いパフォーマンスを得ることができました。

さらに、WebではCM放映前後で「ライオンズへの好意度」が飛躍的にアップし、特に若年層女性のスコア上昇が顕著でした。

そして、MD(グッズ)部門との連携により、「圧倒的至近距離」をテーマにした応援タオルやアクリルキーホルダー、ポーチなどを展開。同等商品の2倍を売り上げ、ファンが“感じた価値”が、実際の購買行動につながったことで、ブランドの“体感的価値”が裏付けられたと考えています。

「圧倒的至近距離」をテーマにしたグッズの一部(タオル、アクリルキーホルダー)(提供:西武ライオンズ)

マーケティングも、プロモーションも、やっぱり細部に神は宿る。当たり前のことを丁寧にやることで、数字にもつながると信じています。

チームでつくる、“行動に促す”広報

今回の取り組みは、マーケティング、広報、MD、そして現場(チーム)が、部門の垣根を越えてしっかり連携できたモデルケースだと感じています。

よく広告会社にプロモーション案を提案してもらい、いずれかを選択するという仕事の進め方の話を聞きますが、私たちは全部を自分たちの頭で考え、細部にまでこだわり、手を動かして進めました。

駅構内のサイネージやSNS投稿、各種イベントなどに至るまで、ありとあらゆる場所で「圧倒的至近距離」が視界に入るよう工夫し、“点”ではなく“面”で届ける設計を施しました。

渡部聖弥選手がヒーローインタビューで「圧倒的至近距離での応援ありがとうございます」と口にしてくれたとき、それは“広告コピー”が“ファンとの共有言語”に昇華された瞬間だったと思います。

今回の取り組みは、テレビCMという一点突破ではなく、ブランドデザイン・グッズ展開・SNS・球場体験などを含めた“多面的な接触”によって成立しました。

「圧倒的至近距離」という言葉が、CMの中だけで終わらず、ファンの記憶に残り、日常の中でふと口にされる―——そんな広がりを見せてくれたことは、私たちにとっても大きな手応えでした。

この事例での学びや方法は、スポーツビジネスだけでなく、他業界や自治体広報にも応用していただける事例だと思います。

伝えるだけではなく、届くこと。響かせるだけではなく、行動につながること。その難しさと面白さを、改めて実感したプロジェクトでした。