お知らせ

【AdverTimes.コラム連載シーズン2 vol.5】ライオンズ75周年、限定ユニフォーム企画を盛り上げた情報流通のデザイン

2025.09.12

本記事はAdverTimes.にて連載したコラム「西武ライオンズ広報変革記~NEXT STAGE 2025~」の転載です。

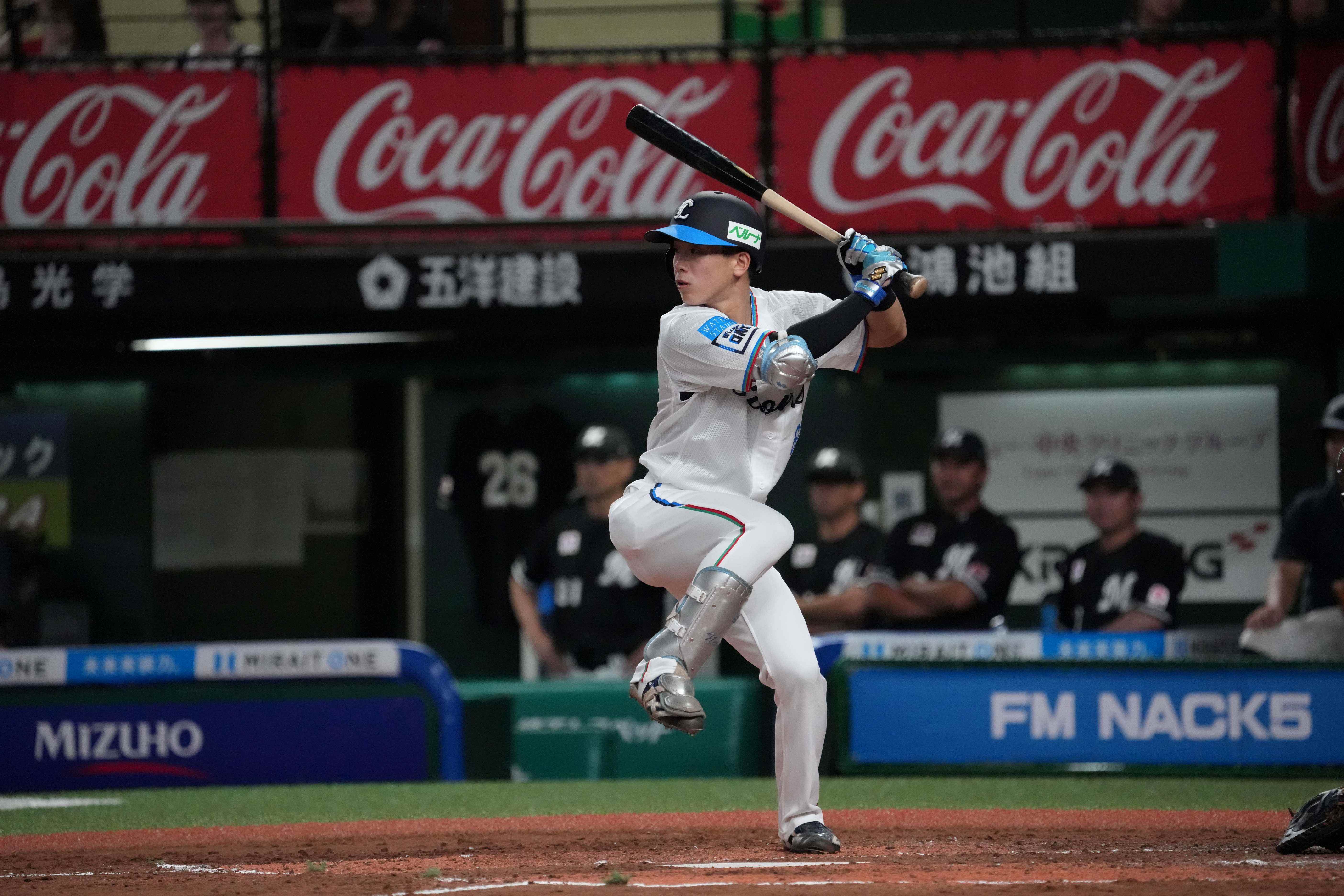

「ライオンズ75周年シリーズ」は通年で実施。歴代ユニフォームに新たなデザインを加え、伝統と革新を表現した限定ユニフォームを着用して試合に臨む。写真はタイラー・ネビン選手(ライオンズ75周年ユニフォーム着用)。提供:西武ライオンズ

こんにちは、西武ライオンズ広報部長の赤坂修平です。

9月を迎え、ライオンズはCS進出に望みをかけ、一戦一戦を大切に戦っています。

さて、今回は今年4月にお披露目した「ライオンズ75周年ユニフォーム」の企画などを例に、広報活動に欠かせない「情報流通のデザイン」について、少し実践的な話をしてみたいと思います。とくに、私たちライオンズ広報部が意識して活用している「PESOモデル」の話を軸に、過去の事例やその裏側をお伝えします。

最初にことわっておきますが、「情報を届けること」自体が目的ではありません。あくまで、その先にいるお客さまに“行動変容”を起こしてもらうこと――これこそが、私たちのコミュニケーションのゴールです。

たとえば、「認知してもらいたい」のか、「ちょっと気になってほしい」のか、「好きになってほしい」のか、「購入してほしい」のか。

どの行動変容を狙っているのかによって、手段も設計もまったく変わってきます。だからこそ、目的意識が肝なのです。

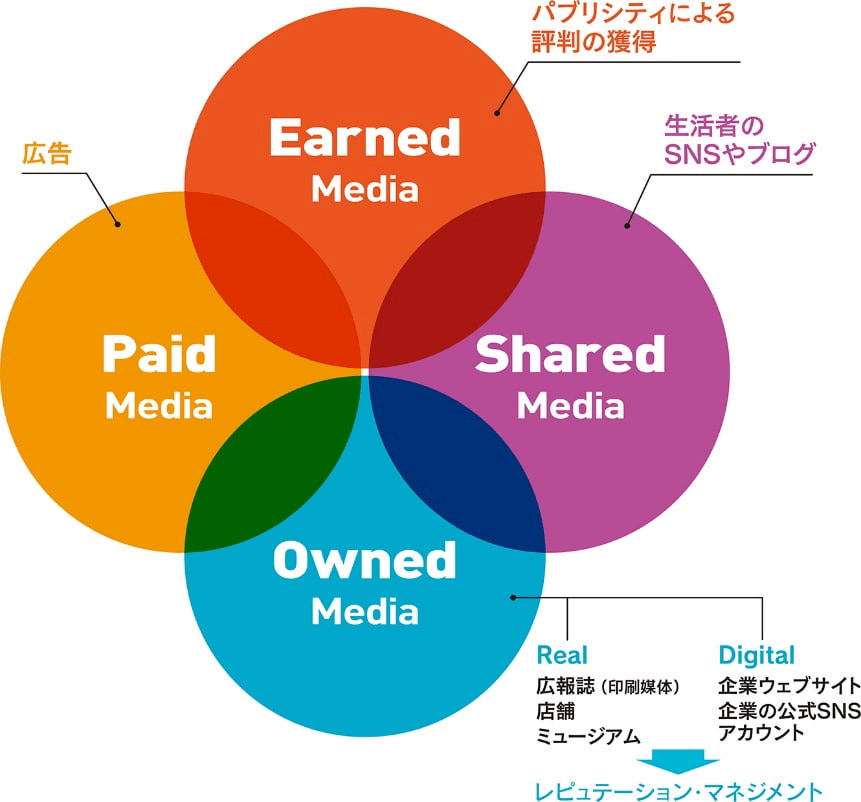

PESOモデルとは「流れをつくる設計図」

以前のコラムでもお話ししましたが、私たちは「PESOモデル」というフレームワークを広報戦略の中心に据えています。

出典:宣伝会議『広報会議』2017年10月号

Paid(ペイド)・Earned(アーンド)・Shared(シェアード)・Owned(オウンド)――それぞれの頭文字をとったもので、2010年代から提唱され多くの企業で既に実践されているものです。「アドタイ」読者の皆さまには釈迦に説法かもしれませんが、以下にて実務的視点で改めて説明します。

Paid Media(ペイド)

広告費をかけて届けるメディア(CM、Web広告など)。配信量・タイミング・メッセージも自らコントロールができ、短期間で効果を出しやすい。一方、コストが高くなる。また広告主の狙いが透けて見え、消費者に敬遠されることもある。

Earned Media(アーンド)

マスコミ報道や口コミ、第三者による発信。広告ではないため消費者に受け入れられやすく、一気に拡散される可能性を秘める(いわゆるバイラル効果)。しかし内容やタイミングなどコントロールが難しくネガティブに触れてしまう可能性がある。

Shared Media(シェアード)

SNSなどでの拡散や共感。共感の形成・エンゲージメント向上が図られ、拡散力がある。消費者のUGC(User Generated Content=ユーザー生成コンテンツ)も期待できる一方、プラットフォーマーのアルゴリズムに左右されやすく、炎上などリスク管理が必要。

Owned Media(オウンド)

自社のサイトやSNSアカウントなど、自前で保有・運用するメディア。自社で情報を完全にコントロールできるため、ブランドを体現し、情報の蓄積ができ、顧客との良好な関係構築も見込める。一方、他のメディアより成果が出るまでに時間がかかり、読まれなければ価値を生まない。

テレビ一強時代はCMを流すことで高い「認知」から「行動変容」につながっていましたが、今はそれだけでは行動変容が起こりにくい。情報過多といわれる時代に、それを逆手に取って考えるべきなのです。つまり、Paid(ペイド)・Earned(アーンド)・Shared(シェアード)・Owned(オウンド)を単体で考えるのではなく、有機的につないで“流れ”をつくることが大事だと考えています。

たとえば、「Ownedで情報を出す→Sharedで拡散される・バズる→Earnedで報道される→Paidで最後の一押しをする」。

このような流れを事前に設計し、情報を“どう届けるか”ではなく、“どう届けて行動につなげるか”まで逆算して考えます。

“肝”は、SNSなどのシェアードメディアにあり

最近、PESOの中でも特に重要だと感じているのが、S=シェアードメディアです。

一昔前は、テレビや新聞といったEarned(アーンド)メディアが世の中の空気をつくっていましたが、極端に言うと、今は逆になっています。マスコミの方々も、日常的にSNSをチェックして、「今、何がバズっているのか」「どんな文脈で盛り上がっているのか」を常に見ている。つまり、報道される起点が、SNSにある時代なんです。

だからこそ、自分たちが作ったコンテンツが、いかにSNSで共感を生んで、エンゲージメントを高められるかが重要です。“シェアされる価値”があるコンテンツでないと、アーンドにもつながらないし、最終的な行動変容も起こせない。だから私たちは、企画を立てる段階から「これ、界隈で盛り上がるかな?」「バズる要素あるかな?」という視点を強く持つようにしています。

もう少し具体的に言うと――まずはファンに向けて情報を出します。すると、ファンの中で「お、これは!」と反応が起きる。その盛り上がりを、今度はマスコミがキャッチして取材し、記事にしてくれる。記事になることで、野球から少し距離のある人たちにも話が届きます。

そこからさらに、一般の人たちがSNSで感想を投稿するといったように、UGCが生まれていく。これがまた拡散され、盛り上がりが二次、三次と広がっていくわけです。

そして、野球にあまり縁のなかった人も「なんか面白そうだな」「ちょっと見に行ってみようかな」という気持ちになったタイミングで、ペイドメディア――つまり広告を打つ。すると、その広告は“予備知識ゼロの人”に届くのではなく、“すでに興味を持ち始めた人”に届くことになる。結果、情報を知る→気になる→動く、という一連の行動がスムーズにつながっていきます。

SNSを起点に、マスコミがそれを報道して、さらに広告が最後にブーストをかける――この順番こそが、今の情報流通における“ゴールデンルート”だと思っています。

「チラ見せ」から始まった、75周年ユニ大作戦

2025年、ライオンズはその名を冠してから75周年を迎えました。「75周年シリーズ」として今シーズンさまざまな記念企画を実施していますが、ここでもまさにPESOを意識した設計をしました。

ライオンズ75周年ユニフォームを着てプレーする滝澤夏央選手。提供:西武ライオンズ

その目玉のひとつが「ライオンズ75周年ユニフォーム」。過去のデザインを踏襲したもので、今季の記念試合の際に選手が着用するほか、来場者への配布も実施し、グッズとしても販売しました。

最初に行ったのはユニフォームの“チラ見せ”です。キャンプ前のユニフォーム撮影の際に、今井達也選手のユニフォームの一部が見える写真を撮影し、それをSNSにアップしました。

この時点では完全な“Owned(オウンド)”のアプローチです。でも、ファンの皆さんは「お?これは新ユニでは?」「懐かしい雰囲気がする」と盛り上がってくれました。

それが自然に“Shared(シェアード)”の拡散へとつながっていったわけです。そしてSNS上で期待感が高まったところで、今度は記者向けの発表会をキャンプ地で開催しました。これが“Earned(アーンド)”です。

ライオンズ75周年 期間限定ユニフォーム発表会。提供:西武ライオンズ

さらに、次の仕掛けが、「スマホ壁紙プレゼント」。クラシックな背景のかっこいい選手写真を、スマホ壁紙としてダウンロードできるようにしました。ここでもOwnedメディアが活躍します。

ここまでくると、ファンの機運もかなり高まっていました。最後にペイドメディアでチケット情報を流すと、スムーズに購買行動へつながりました。結果的に、対象試合のチケットはほぼ完売となりました。

インパクトCM×意外性ビジュアル “圧倒的至近距離”の仕掛け

もうひとつ、前回のコラムでも取り上げた「圧倒的至近距離」というテレビCMの施策です。これは、まだライオンズに強く関心を持っていない20〜30代の方に、最初の“きっかけ”をつくる狙いで打ち出したものでした。

テレビCMというペイドメディアで、インパクト重視の映像を流します。すると、「何あれ?」「ウケる」と、SNS(シェアード)上でも自然と話題になりました。

そこに重ねたのが、『Safari』(日之出出版)というメンズファッション誌での特集取材でした。ボッテガ・ヴェネタのレザージャケットでバシッと決めた選手たちを、超一流のカメラマンが撮影してくれました。

韓流スターのようなビジュアルで、ユニフォームを着ている姿とはまったく違う写真を撮ってもらい“ギャップ”を演出しました。これがまたSharedでバズり、「ギャップ萌え」「普段の姿からは想像できない♡」と、ファン層の広がりにもつながっていきました。

さらに、メイキング映像をYouTubeで発信し(Owned)、最後にグッズ展開もしました。この流れが機能したことで、ペイドメディアに出さなくても、グッズの売上は通常の約2倍にまで跳ね上がりました。

成功と失敗、その両方を糧にする

このようにPESOを活用して流れを作り、“狙い通りに行ったね”という手応えを感じることもあります。でも、当然すべてがうまくいくわけではありません。

「これは刺さるはず」と思って用意した壁紙が、意外と伸びなかったり。「ここで一気に盛り上がるはず」と思っていたSharedが、なぜか反応が薄かったり。

だけど、それでいいんです。大事なのは、失敗の原因をしっかり検証すること。どことどこの連携がうまくいかなかったのか、食べ合わせが悪かったのか。そこを掘り下げて初めて、次の設計に活かせるし、記憶にも残って、同じような失敗を繰り返さなくなります。

私は部のメンバーに、常々こう伝えています。「前向きに転ぶのはいい。でも、後ろ向きな転び方はダメだ」と。

時間がなくて練りきれていない施策や、期日を過ぎてしまうようなものは叱ります。でも、チャレンジしての失敗ならOK。私たちは、成功だけではなく失敗からも学び続けるチームでありたいと思っています。

収益の先にいる“本当の受益者”

この仕事で一番意識しているのは、やっぱり“誰が一番影響を受けるか”です。私たちが失敗して収益が落ちれば、選手に投資できなくなる。選手が強くならなければ、チームも勝てない。それによって一番傷つくのは、ファンの皆さんです。

だから私は、自分が広報として“面白い企画を実現できた”という満足よりも、ファンの期待にきちんと応えられたか――そこを何より大切にしています。

突拍子もないアイデアで一時的に話題になっても、根本的なところを理解していなければ、長続きはしません。PESOのようなフレームワークを使いこなすことも、丁寧なメディア対応も、すべては“信頼を積み上げる”ためのものです。

情報をデザインする

PESOモデルは、決して“万能の答え”ではありません。とくにShared(シェアード)メディアの反応は、想像しきれず読み切れない部分も多いです。TikTokやInstagramのアルゴリズムに左右され、どこで火がつくかなんて誰にも分からないわけです。

それでも、私たちはそこに挑む。一つひとつのタッチポイントに意味を持たせ、行動変容の流れをデザインする――それが、今の広報に求められる「設計力」だと思っています。